肩が重い、引っかかる、上げづらい…。

そんな違和感があるときに、安静にしておいた方がいいのか、それとも動いた方がいいのか、トレーニングしても大丈夫なのか等と迷うこともあると思います。

病院で診断を受けている場合は、その主治医の先生の見立てに合わせて取り組んでいく必要がありますが、ある程度動かせるという場合にトレーニングの中でできるだけ負担をかけずに取り組むためのポイントがいくつかあるので、今回ご紹介させていただきます。

今回の記事では、、、

・肩に負担をかけないために考えるべきトレーニングの優先順位

・それぞれの取り組みがどのように肩の動きにつながっているのか

等ということが分かるようになっています。

肩が気になるジムの会員の方や、これから初動負荷トレーニングの取り組みを検討されている方に向けて、少しでも前向きに取り組めるようになるきっかけになればと内容まとめました。

ご興味ありましたらぜひ最後までご覧ください。

■動画で解説はこちら

https://youtu.be/Yig2ofvZeOQ

まず下半身のトレーニングをしっかり行うことが大事

まず初めに肩に不安がある時は、下半身から動かすのが大事という内容についてお伝えいたします。

「肩なのに、下半身?」と思う方も多いかもしれませんが、実際、肩の動きやすさに下半身のバランスは大きく関係しています。

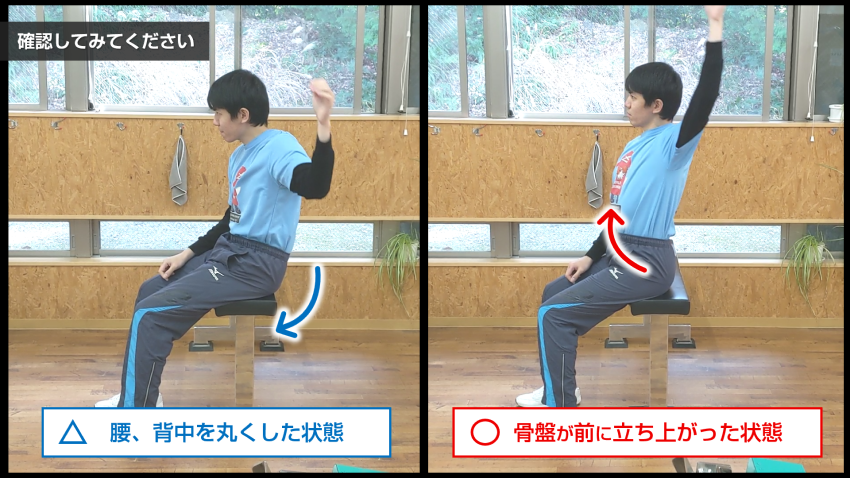

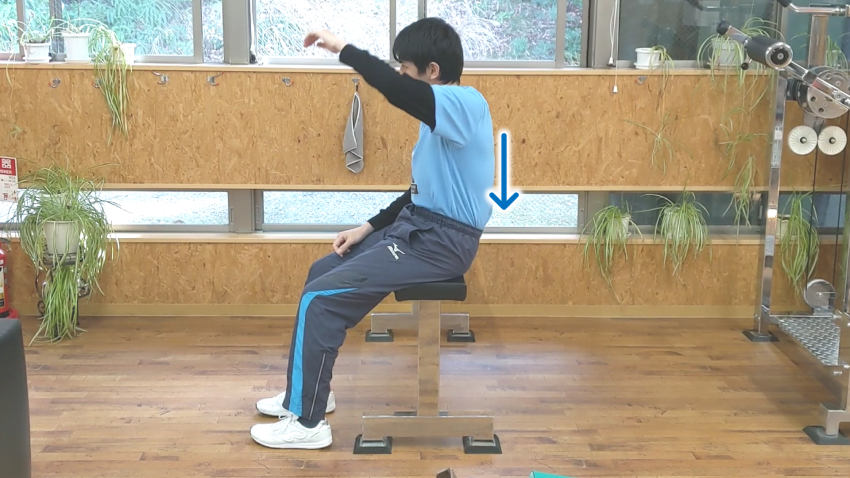

試しにこんな確認をしてみてください。

まず椅子に座って背中を丸めた姿勢で肩を回してみます。

今度は、骨盤を立てて背すじを伸ばした状態で同じ動きをしてみます。

骨盤を立てた姿勢がイメージしづらい方は真っすぐ立った状態と比べてみると良いかもしれません。

いかがでしょう。

比べてみると、背すじを伸ばした方が肩をスッと回しやすい方が多いと思います。

これは、下半身や骨盤のバランスが変わることで、間接的に肩まわりの動きに影響するという一例です。

骨盤のバランスが変わると、その上にある背骨のバランスも変わるので、背骨から肩甲骨の動きを介して肩の動きにも影響が出やすくなるというイメージです。

また下半身の大きな筋肉を動かすことは、全身の循環という面でもプラスになる部分があります。

肩の調子が良くないと肩以外も動かさないようにしてしまいがちですが、直接肩に負担をかけない下半身を中心としたトレーニングに取り組むだけでも肩の動きにつながるメリットがいくつもあるので、肩に不安がある時はまずこのポイントは大切にしています。

反対の肩を動かすのも大事

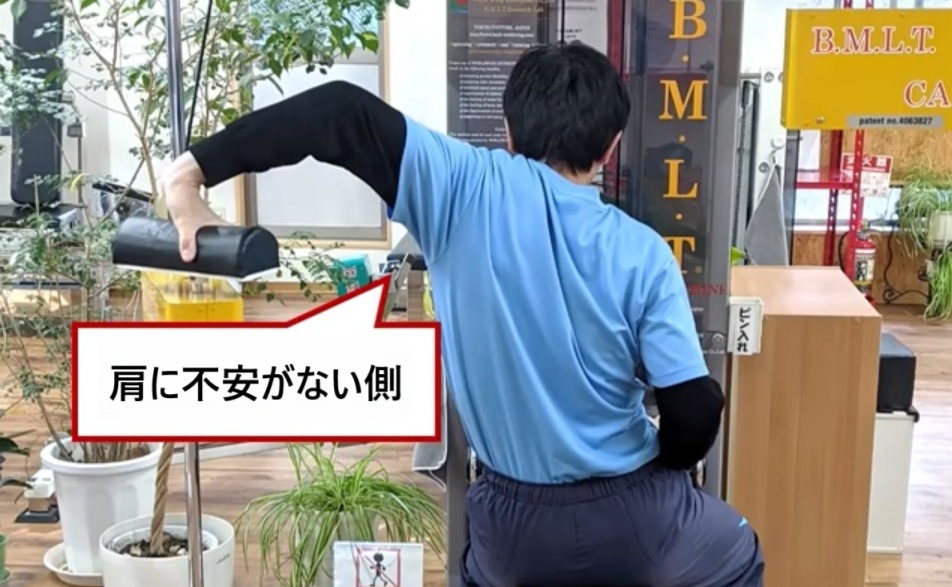

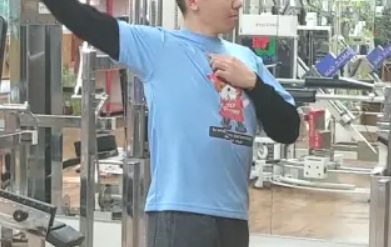

次に反対の肩を動かすのも大事、という話をさせていただきます。

肩に不安があると、どうしても気になる側の肩ばかり意識しがちですが、実際、反対側の肩を動かすこともとても大切です。

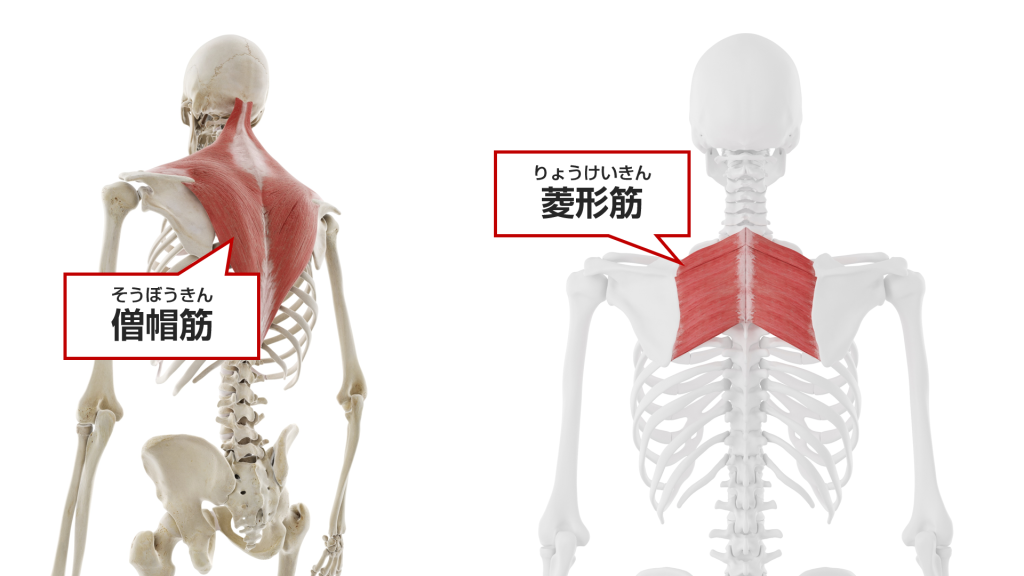

例えば、肩の動きの中心である肩甲骨は左右にありますが、身体の中央にある僧帽筋(そうぼうきん)という筋肉やその深層にある菱形筋(りょうけいきん)という筋肉は、背骨を介して両方の肩甲骨をつなぐようについています。

片方の肩甲骨を動かすことで、背骨の動きを介して反対側の肩甲骨も多少なりとも動く部分がありますので、直接肩を動かさなくても動きやすさにつながる部分はあります。

また下半身を動かすというテーマでもお伝えしたように、全身の循環などの面でも動くということはプラスになる部分がありますので、この反対側の肩を動かすということも肩に負担をかけずに動きやすくしていくために、大事なポイントになります。

直接動かす時に気を付けること

続いて、不安がある側の肩を直接動かすときに、私たちが気を付けていることについてお伝えいたします。

特にご自身でも動かすことに抵抗がなく、病院等でも直接動かしていいと許可が出ている場合、直接動かすことで

肩甲骨もより大きく動くので肩の動かしやすさにつながる部分があります。

ただし、痛みを感じながら、無理に動かすような状態ではかえって負担をかけてしまいます。

同じ肩に不安がある状態でも、横に上げる時に気になるのか、後ろに広げる時に気になるのか等、肩の状態によって傾向がありますので、その傾向に合わせてなるべく負担のない形で行っていただくことが大事になります。

この時よくご質問頂くのが、左右同じように動かさないとバランスが悪くならないか?

ということですが、そもそも左右のバランスに大きく差がある状態なので、同じように動こうとする方が不自然です。

無理に左右同じように動こうとせず、左右で動きを変えて、それぞれの状態に合わせて取り組むことで少しずつ不安がある方の肩の状態も整ってきて、同じ形でできるようになっていくという流れが自然だと考えています。

肩に不安がある時はレベルアップのチャンス?

最後に、肩に不安はレベルアップのチャンス、という話をさせていただきます。

最短で回復させるためのポイントとは、少しニュアンスが変わりますが、肩に痛みがある時は見方を変えると、良くない動きに気づきやすいという側面があります。

全く痛みがない状態であれば、多少無駄の多い使い方をしていても気づかずやり過ごしてしまいますが、痛みがある状態では良くない動きをしていると痛みを感じるので、動きの良し悪しをタイムリーに教えてくれます。

このような中で、良い身体の使い方を身につけると、痛みが取れた後も負担がかかりづらくなるので、再発を起こさない根本的な改善につながります。

具体的なところで一例をお伝えすると、肩を回す動作で肩が痛い方の多くは肩から動かそうとしますが、1つの関節だけの可動域は限られるので、ここだけで動かそうとすると、どうしても負担がかかりやすくなります。

構造的に腕の付け根は肩ではなく鎖骨なので、肩を動かす時もこの鎖骨の付け根から動かすことで、肩だけの動きは小さくなり、肩への負担をかけない中で大きく動かしやすくなります。

今回のまとめ

いかがだったでしょうか。

今回は「肩が気になって思うように動かせない時に初動負荷トレーニングはどう取り組めるか」という内容についてお伝えしました。

主なポイントは、、、

● 肩の前にまず下半身を動かす

● 反対の肩を動かして肩甲骨の動きを引き出す

● 左右で動きを変えて負担なく動かす

肩の状態に不安がある時でもこういった取り組みの方向性とその意味を知っていただければ、不安なく一歩踏み出せるきっかけになるかもしれません。

実際には、認定トレーナーが状態に合わせた取り組み内容をお伝えしますので、ご相談いただければと思います。

それでは今回はここまでとなります。

最後まで読みいただき、ありがとうございました。

■動画で解説はこちら

■故障予防、スポーツ動作のヒントを無料メルマガで!

お身体の「故障や不調」「スポーツ動作」でお悩みの方が良くなるための「知識、考え方」をメルマガでお届けしています。youtubeやblogに非公開の情報も時々届きますので、ぜひご登録ください。

初動負荷トレーニングにご興味のある方は、トップページより詳細確認ください。お問合せ、資料請求、無料体験申込はこちらからどうぞ↓↓↓