今回は、スポーツや日常で筋肉に頼らずスムーズに動くためのヒント、というテーマについてお伝えさせて頂きます。

最近、身体の動きがどうもぎこちなくない…

若い頃は長時間プレーできたのに最近はすぐにバテてしまう…

ちょっとした動きでも身体を痛めやすくなってきた…

そんなご相談をよく頂きます。

確かに、年齢に伴って筋力や体力が落ちたり、関節を包む腱や靭帯等も脆くなってくる傾向がありますので、若い頃は気にならなかったことが様々な面で表面化してくる、ということはあると思います。

こういった状態を、筋肉だけを鍛えて乗り切るというのはなかなか難しいと思いますが、筋肉ではなく、身体の使い方を見直すことで負担をかけている無駄な動きを減らすことができれば、若い頃の様に負担なく動ける大きなきっかけになる部分はあると思います。

そこで今回は「スポーツや日常で筋肉に頼らずスムーズに動くためのヒント」という内容について解説させて頂きます。

この記事をご覧頂くと、、、

スポーツの基本的な動きの中での無駄な動きを減らすポイント

そういった動き方に繋がる初動負荷トレーニングでのポイント

等についてもわかるようになっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

■動画で解説はこちら

手足を動かすか、身体を動かすか

まず初めに負担をかけない身体の使い方のコツとして手足を動かすか、身体を動かすか、という内容をお伝えしたいと思います。

実際、身体を上手く動かすにあたってはその状況やスポーツの種類等によって様々なポイントがあると思いますので、一概には言えない部分はあるのですが、大枠でのポイントの一つとして捉えて頂ければと思います。

さて、そういった中での手足を動かすか、身体を動かすか、というポイントなんですけれども、これは実例でお見せするとわかりやすいと思いますので、ご紹介させて頂きます。

まず目の前の相手を自分の方に引き寄せるという動きを想像してみてください。

文字通り、相手を自分の方に引き寄せようとすると、腕を大きく後ろに引くような動きになると思いますが、このような動きでは引き付ける相手の重みを強く感じたり、その結果として腕、ヒジ周りの筋肉等にも緊張感がある動きになります。

一方で、同じような動きでも相手を引きつけようとするのではなく、自分の方が相手に近づいていくという風に動くとどうでしょう?

相手と距離が近づき、結果として同じように腕が後ろにあるバランスはできますが、先程よりも腕やひじ等の緊張が少なく、楽にこのバランスが取れると思います。

冒頭でお伝えしました手足を動かすか、身体を動かすか、というところで言いますと、前者が手足を動かす動き、後者が身体を動かす動きになりますが、手足を先行して動かす方が、同じバランス、動きをつくるにしても余分に筋肉の力を必要としますので、実際、動くにあたっては身体の方が先行して動く中でバランスがつくれた方が負担なく動けるというところに繋がりやすくなります。

投げる、打つのヒント

続いて、先ほどお伝えしました身体が先行して動くというのがどういうシーンで使われるか、というところをお伝えしたいと思います。

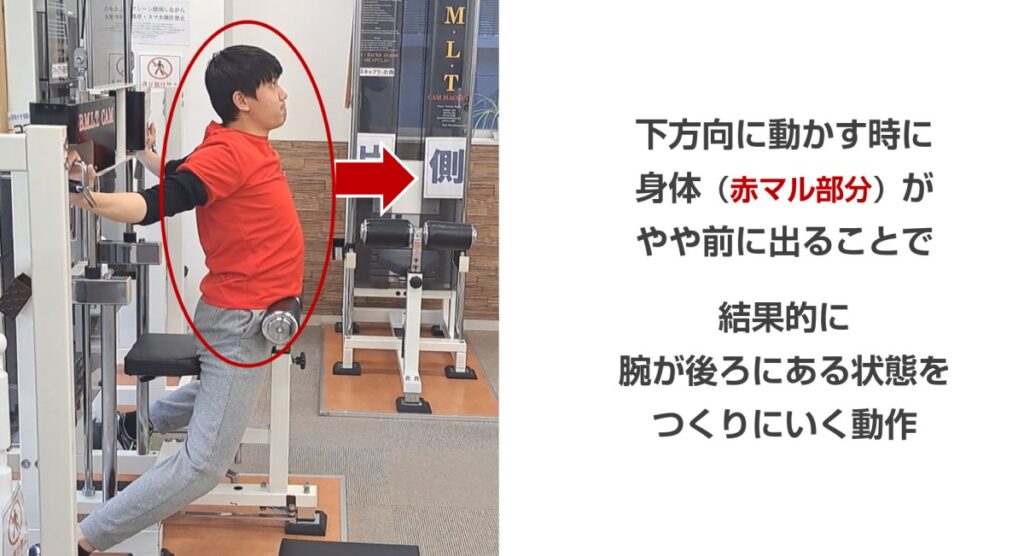

まずは「投げる、打つ」というような場面についてですが、これは先ほどの事例と同じように腕が後ろにあるバランスをどういう動きでつくっていくか、というところがポイントになります。

文字通り、腕を後ろに引いてこのバランスをつくりに行こうとすると、先程お伝えしたようにこの動き自体で腕の筋肉が緊張しやすくなります。

また最終的には腕が後ろにある状態から前方向に腕やラケット等をスイングしていくことになるので、腕を後ろに引くということは逆方向に力を発揮することになり、この逆方向への力を止める時にも肩、腕周りの筋肉は緊張を強いられるので負担がかかりやすくなります。

一方、腕を後ろに引こうとせずに、腕の位置に身体が入っていくことで腕が後ろにある状態ができれば、こういった負担はかかりづらく、無駄のない形で前方向に力を発揮しやすくなります。

また腕がリラックスして後ろにおけることで肩甲骨周りがストレッチされやすくなるので、肩甲骨周りをうまく使いやすいということも、こういった動きの特徴になります。

走る、跳ぶのヒント

続いて、走る、跳ぶというような場面でも、こういった身体の使い方が生かせるシーンがありますので、ご紹介させて頂きます。

どういうシーンかと言いますと、着地後にヒザが伸びて身体を前に運ぶというシーンです。

この時に文字通り、ヒザを強く伸ばすことで身体を前に運ぼうとしてしまうと、ヒザ周りの筋肉を酷使することになり、ヒザ周りには負担がかかりやすくなります。

一方、ヒザを強く伸ばそうとせずに、ヒザの上に骨盤から上の身体の部分が入っていくことで、ヒザが結果的に伸びる状態をつくりながら、身体を前に運ぼうとしますと、ヒザ周り、脚の筋肉の強い緊張感がない中で身体を前に運びやすくなります。

走るというシーンだけでなく、ジャンプするような動きや日常では階段を登るような場面でも、ヒザを伸ばして身体を上に運ぶのか、あるいはひざの上に骨盤から上が乗り込んでいくことで、身体を上に運ぶのかということで見た目は同じようでも筋肉の負担感は違ってくると思いますので、参考になればと思います。

初動負荷トレーニングの中での取り組みの一例

それでは参考までに初動負荷トレーニングの中で、こういった身体の使い方に繋がるトレーニング内容の一例をご紹介したいと思います。

今回のまとめ

それでは今回のまとめです。

今回は「スポーツや日常で筋肉に頼らずスムーズに動くためのヒント」という内容について解説させて頂きました。

手足ではなく、身体が先行して動くことでバランスが取れるのが大事

投げる、打つというような動きでは身体が入っていくことで腕が後ろにおける状態ができるのが大事

走る、跳ぶという動きの中ではひざの上に骨盤から上が乗り込んでいくのが大事

こういった内容をお伝えさせて頂きました。

年齢に伴って身体が動きづらくなったり、ケガが増えたりすることはあると思いますが、これを単に筋力の低下と衰えととらえるだけでなく、身体の使い方を見直すシグナルとして捉えて頂くことで、また今までと違った視点でスポーツを楽しめるきっかけにもなると思いますので、ぜひ今回の内容も参考にして頂ければと思います。

それでは今回はここまでとなります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

———-

■負担をかけずにスムーズに動くためのヒントを無料メルマガで!

身体の負担を減らしたり、スポーツ等でしなやかに動くためのヒントをメルマガでお届けしています。ご興味ありましたら、ぜひご登録ください。(不要になった場合はいつでも配信解除できますので、お気軽にご登録頂ければと思います。)

初動負荷トレーニングにご興味のある方は、トップページより詳細確認ください。お問合せ、資料請求、無料体験申込はこちらからどうぞ↓↓↓