あなたが硬いのは 股関節のどの動きか?

✅スポーツでうまく動けない…

✅腰痛のために治療院に通っている…

等という方で、チームのコーチや治療院の先生から「股関節の硬さ」を指摘される方は少なくないと思います。

股関節が硬いというと、何となく「開脚が硬い」というイメージをお持ちになる方が多いと思いますが、実際、開脚は股関節の動きの一部に過ぎません。

実際は、開脚以外の股関節の動きに原因があるにもかかわらず、開脚ばかりにとらわれているとしたら、本来改善すべき課題を見逃してしまい、結果的に改善までに時間がかかるという状態になってしまいます。

そこで、今回は早期改善への第一歩として、スポーツや日常動作の中で股関節の6つの動きを、実際にどのような動きにつながっているか、ということを含めて解説させて頂きます。

この記事をご覧頂くと、自分に必要な股関節の動きがわかり、股関節の硬さをロスなく解消できるきっかけになると思いますので、ぜひ最後までお読みください。

■動画で解説はこちら

①股関節を曲げる動き(屈曲)

まず一つ目は股関節を曲げる動きです。

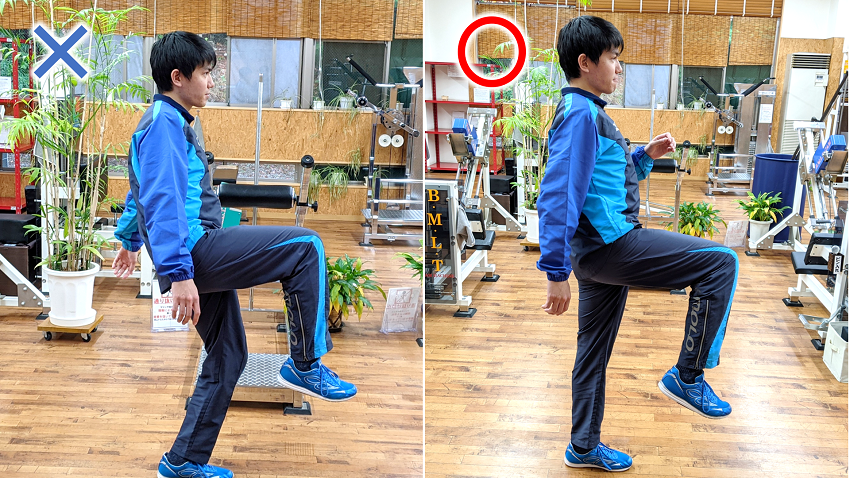

この動きの柔軟性が獲得されていると、脚を上げようとしなくても自然に脚が上がりやすくなったり、脚を上げた時に下の左の画像のように腰が落ちず、歩いたり走ったりする時の姿勢が安定することにつながります。

股関節を曲げる動きが硬いと軸脚が不安定になり腰が落ちる(左)

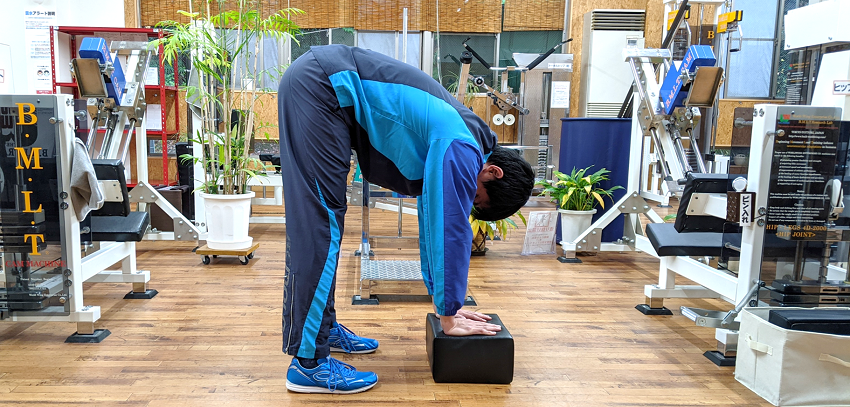

確認する方法の一つが前屈です。

前屈は体育の授業の体力テストの中でも行われているので、確認されたことがある方は多いと思いますが、ほとんどの方が「硬い」「柔らかい」という前に、正しく前屈ができていません。

具体的には、左の画像のように腰が引けた状態での前屈になっています。

これは純粋な股関節を曲げる動きではなく、腰を丸く曲げる動きが加味されているため、股関節を曲げる動きの柔軟性チェックとしては不適切です。

純粋な股関節の柔軟性を確認するためには、右の画像のように腰が引けずに脚が垂直に近い状態での前屈である必要があります。

ただ床に手がつかない場合は、このようなバランスを取ることは難しいので、いすや少し高さのある台などに手を置いたうえで、徐々に台の高さの低くしていけるか、というところでバランスを確認されることをおススメします。

②股関節を後ろに伸ばす動き(伸展)

2つ目は股関節を後ろに伸ばす動きです。

この動きの柔軟性が高いと、まっすぐ立つ時に腰が引けずに伸ばしやすくなったり、歩いたり走ったりする時に歩幅、ストライドが広がりやすくなり、自然にスピードが上がりやすくなります。

確認する方法の一つとして、このような形があります。

仰向けに寝た状態で片脚のひざを持って、目いっぱい身体に近づける姿勢を取ります。

股関節を後ろに伸ばす動きが硬くなっている方は、反対側の脚のひざが曲がって まっすぐ伸びず、股関節がくの字になってしまう傾向がありますので、反対の脚が真っ直ぐ伸ばせているかどうかという部分を確認されるといいと思います。

③股関節の内側への捻り動き(内旋)

3つ目は股関節を内側に捻る動きです。

野球やテニス、ゴルフ等の中で軸脚が内側に捻られながら動いているのを見たことがあると思いますが、このような動き方は地面を押す力を自然に高めます。

試しにゴルフスイングのような動きを、軸脚を反対に(外側に)捻りながらやってみてください。

全然地面に力が伝わらないことがわかると思います(笑)。

つまり、この股関節を内側に捻る動きの柔軟性が獲得されていると、競技動作や歩く動作の中で、軸脚で地面を押す力を自然に高まり、野球やゴルフでの飛距離アップにつながったり、歩く動き、走る動きでのスピードアップにつながります。

確認する一例としては、このように仰向けに寝た状態で片脚のひざを90度曲げ、内側に倒す形があります。

股関節を内側に捻る動きが硬い方は、ひざが床側に倒れづらかったり、倒そうとすると腰が浮いてしまうので、このあたりをご確認頂くといいと思います。

④股関節を外側に捻る動き(外旋)

4つ目は股関節を外側に捻る動作です。

実際の動作の中では意図的に外に開くという場面はあまり多くありませんが、この動きの柔軟性がないと真っ直ぐ立った時に内側にひざが入る、いわゆる内股状態になりやすいです。

内股だと脚のラインが真っ直ぐ揃っていないので、負担なく身体を支えることが難しくなります。

また効率よく力を地面に伝えることができないので、競技のパフォーマンスにも影響します。

確認する方法としては、仰向きに寝た状態で片側のひざを曲げてひざを外側に倒すという方法があります。

この動きが硬くなっている方は、ひざが床側に倒れづらかったり、倒そうとすると内側に捻る動きと同様に腰が浮いてしまう傾向がありますので(✕の画像)、このあたりを確認頂くといいと思います。

⑤股関節を内側に閉じる動き(内転)

5つ目は股関節を内側に閉じる動きです。

この動きの柔軟性が獲得されていると、実際の動きの中では、特に球技などの中で横方向に動こうとする時にスムーズに動きやすい傾向があります。

確認する方法の一例としては、このように身体を横に倒した状態で、上側の脚を軸脚側に降ろしてくる動きがあります。

股関節を内側に倒す動きが柔らかい方は、右の(○)画像のように脚がスッと軸脚近くまで降りてくるのですが、硬い方は左の(✕)画像のように脚が降りてこない傾向がありますので、このあたりを確認頂くといいと思います。

⑥股関節を外側に広げる動き(外転)

最後6つ目は、関節を外側に広げる動きです。

この動きの柔軟性が獲得されていると、野球のスローイングやバドミントンで大きくステップする際等に、そのステップ幅が大きく取れたり、歩く時、走る時の歩幅、ストライド等につながります。

確認する形の一例としては、仰向けに寝た状態で両ひざを曲げてひざを外側に倒すという形があります。

この動きが硬くなっている方は、ひざが床側に倒れづらくなっている傾向がありますので(左画像)、このあたりを確認して頂くといいと思います。

また、シンプルに脚を外側に上げるという形でも確認できます。

この時に身体が横に傾いてしまうと(左画像)、純粋な股関節の動きは確認できませんので、なるべく傾かない範囲でどれくらい上がるか、また左右でどれくらい違うか、という部分を確認頂くといいと思います。

以上、スポーツや日常動作に関わる股関節の6つの動きを紹介させて頂きました。

参考までに、それぞれの股関節の動きの柔軟性を高める初動負荷トレーニングの一例をご紹介させて頂きます。

6つの股関節の動きを引き出す初動負荷トレーニングの例

成果を上げるポイント

実際にはこれらが複合的に組み合わさって、実際の動作が表現されていますが、まずは今回ご紹介させて頂いたような6つの基本的な動きを確認して自分の硬い動き、柔らかい動きを知って頂き、その硬い動きを改善するためにどんな取り組みがあるか、模索しながら取り組んでいくことが改善への近道だと思います。

ただ、自分の苦手な動きについてはストレッチ等しても、緊張が強くなってしまって、なかなか柔らかくならない可能性がありますので、このような場合は直接硬い動きにチャレンジするのではなく、それ以外の比較的取り組みやすい股関節の動きから入った方がいいです。

なぜなら、取り組みやすい動作は、比較的リラックスして行えるため、ストレッチ等でも良い形になりやすいことや、その動きが柔らかくなることに伴って、苦手な動きに関わる筋肉も柔らかくなるので、結果的に苦手な動きが柔らかくなることにつながるからです。

このあたりは、こちらの動画が参考になると思いますので、よろしければご覧ください。

股関節が硬いと言われて「何とかしたい!」と思っている方に、そのファーストステップとしてご参考にして頂ければと思います。

それでは今回はここまでとなります。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

==========

■無料メルマガ登録はこちら

「故障や不調」「スポーツ動作」でお悩みの方が良くなるための「知識、考え方」を新着動画、未公開の動画の内容を中心に不定期でお届けしています。

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=571632